Die Bestattungskultur der Weltreligionen: Judentum, Hinduismus, Buddhismus, Christentum und Islam

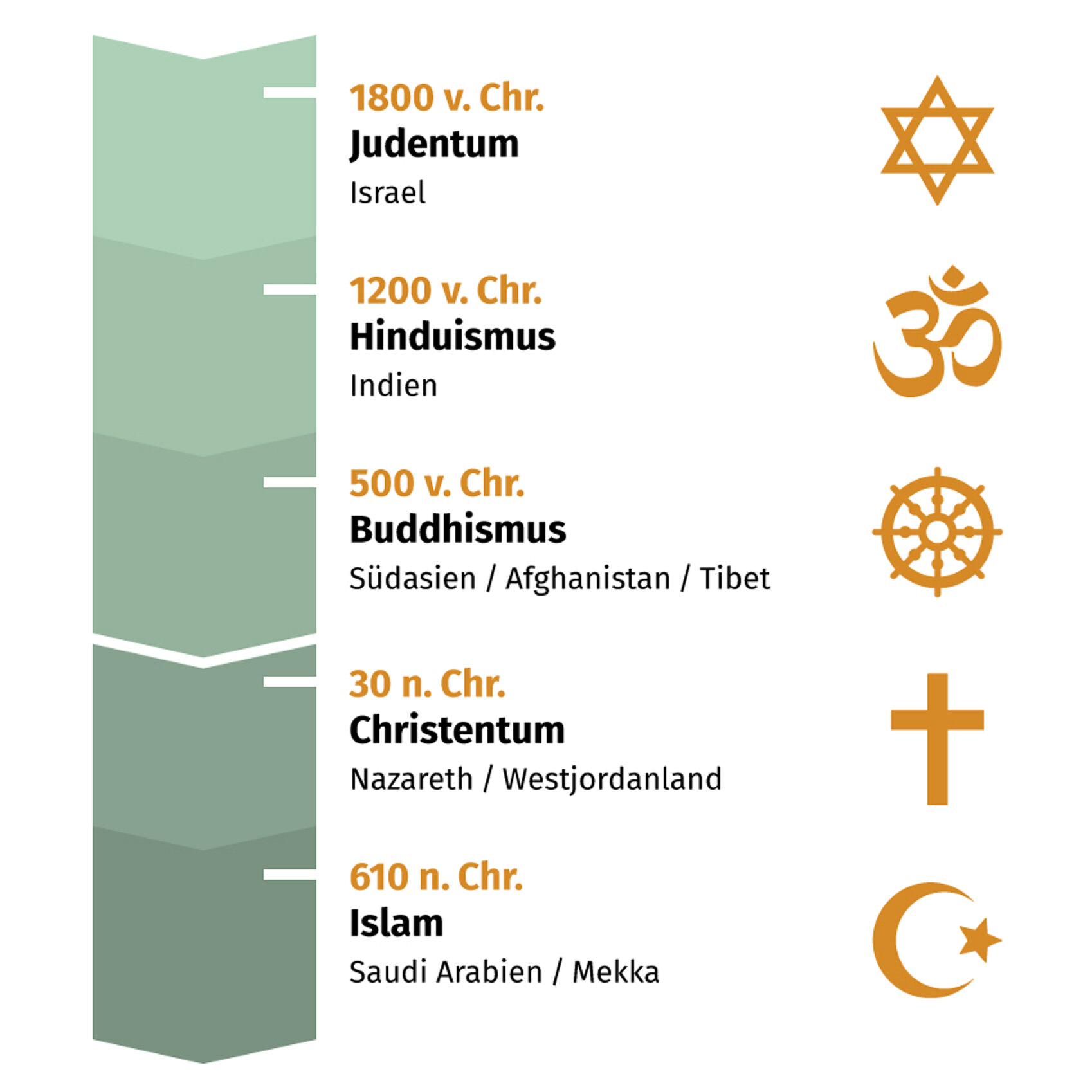

Die Bestattungskultur der fünf großen Weltreligionen – Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus und Judentum – spiegelt die tief verwurzelten Überzeugungen und Traditionen der jeweiligen Glaubensgemeinschaften wider. Jede Religion bringt ihre eigene, einzigartige Perspektive auf den Tod und das Leben nach dem Tod mit, was sich in den vielfältigen Ritualen und Bräuchen zeigt. Diese Praktiken sind nicht nur Ausdruck des Glaubens, sondern auch ein Zeichen des Respekts und der Liebe zu den Verstorbenen. Der Reichtum und die Schönheit dieser Bestattungskulturen laden dazu ein, die unterschiedlichen Wege zu erkunden, wie Menschen weltweit den Übergang ins Jenseits gestalten. In dieser Vielfalt finden wir nicht nur Trost, sondern auch eine tiefere Verbindung zu den universellen Fragen des Lebens und des Sterbens.

Ein bestattungskultureller überblick

Tod und Trauer im Zeichen des Glaubens und der Rituale

Jede Kultur und die damit verbundene Religion hat über Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende, ihre eigenen Rituale und Formen der Auseinandersetzung mit Tod, Bestattung und Trauer entwickelt.

Auf den Unterseiten stellen wir auszugsweise die fünf Weltreligionen, Judentum, Hinduismus, Buddhismus, Christentum und Islam vor. So erhalten Sie in jede der Religionen einen kurzen Einblick für ein besseres Verständnis und vielleicht sogar Anregungen.

Fragen Sie uns gerne nach den Vortragsangeboten zu den Weltreligionen.

Die Bestattungskultur des Judentums

Was passiert vor und nach dem Tod, wie findet die Beerdigung statt und was für ein Grab gibt es für Juden?

Das Judentum ist die älteste Religion, die nur an einen Gott glaubt. Es ist 1.800 v.Chr. in Israel entstanden. Eine genaue Bestimmung, wie viele Juden es weltweit gibt, ist schwierig, weil davor die umstrittene Frage steht, wer ein Jude ist. Man wird als Jude geboren, wenn die Mutter Jüdin ist. Nichtjuden ist es jedoch möglich, überzutreten. Es gibt zudem verschiedene Strömungen.

Das Jenseits im Judentum

Juden glauben an ein Leben im Jenseits. Wer den Tod nahen sieht, bereitet sich mit Gebeten und Sündenbekenntnissen vor. Wegen der Ungewissheit des Todeszeitpunktes lehrt der Talmud, sozusagen die Auslegung der Thora und der Gesetze, jeden Augenblick mit gutem Gewissen und ohne Schande für andere zu leben.

Hat man sich mit einer Feder auf der Oberlippe vom Tod überzeugt, wird dieser durch den Spruch: „Gepriesen sei, der richtet in Wahrheit!“ verkündet. Die Augen des Verstorbenen werden zugedrückt. Damit der Mund geschlossen bleibt, wird der Kopf mit einem Tuch umwickelt und auf ein Kissen gelegt. Die Füße zeigen in Richtung der Tür, aus der der Leichnam später getragen wird. Die Totenwache ist ein fester Bestandteil des Rituals und ein Zeichen des Respekts. Bis zur Beerdigung wacht immer jemand bei dem Verstorbenen. Am Kopfende brennt dabei eine Kerze. Alle Spiegel werden verhängt, um nicht zwei Tote zu sehen. Um den Nachbarn den Tod ohne Worte zu signalisieren, wird jegliches stehende Wasser im Haus ausgegossen, da der Todesengel in diesem das Schwert spülte.

Die Zeit bis zur Beerdigung

Bestattungen sind im Judentum nicht ausschließlich Sache der betroffenen Familien. Die Chewra Kadischa ist Bestandteil einer jüdischen Gemeinde und hat die Aufgabe, sich um Verstorbene und deren Familien zu kümmern. Die Mitglieder der Chewra Kadischa übernehmen ehrenamtlich die Vorbereitungen und Organisation der Beerdigung und die Betreuung während der gesamten Trauerzeit. Bei der Reinigung des Verstorbenen, der Tahara, wird nach festgelegten Bestimmungen mit lauwarmem Wasser gewaschen und dabei werden Worte aus der Thora, der hebräischen Bibel, gesprochen. Danach wird dem Gewaschenen ein schlichtes Sterbekleid, der Tallit, angezogen.

Die letzte Ehre für den Toten

Wie auch im Islam und orthodoxen Christentum ist im Judentum nur eine Erdbestattung erlaubt. Eine Verbrennung wird als schnelles, unnatürliches Entledigen eines geliebten Menschen gesehen. Weiterhin könnte der Körper dann nicht mehr in seinen ursprünglichen Zustand zurück kehren und „zu Erde“ werden. In Israel werden auch heute noch die Verstorbenen in Leichentücher gewickelt. Gesetze und Vorschriften verlangen jedoch z. B. in Deutschland meist einen Sarg. Als Kompromiss sollte dann möglichst ein weiches Holz zum schnelleren Zerfall verwendet werden.

Viele möchten in Jerusalem begraben werden, da bei der Ankunft des Messias die dort Beerdigten zuerst auferstehen würden. Juden, die nicht dort begraben werden, legt man ein Säckchen Erde aus Israel unter den Kopf. Diese Erde soll die Wirkung haben, die Sünden zu erlassen. Der Verstorbene sollte innerhalb von 24 Stunden beerdigt werden, spätestens drei Tage später. Am Sabbat und an einem Festtag darf keine Bestattung durchgeführt werden. Den Toten zum Grab zu begleiten, gilt als Mitzwa, als gute Tat.

Nach dem Absenken des schlichten Sarges wird die Abschiedsansprache, die Hesped, gesprochen. Ist der Sarg vollständig mit Erde bedeckt, sprechen die männlichen Hinterbliebenen das Kaddisch-Gebet. Die Anwesenden reißen ein Stück ihrer Kleidung als Zeichen der Trauer ein. In heutiger Zeit wird ersatzweise auch ein an der Kleidung angeheftetes Band abgerissen. Vor dem Verlassen des Friedhofs wäscht jeder sich die Hände, trocknet diese aber nicht ab, um die Erinnerung zu verlängern.

Nach der Beisetzung – die Zeit der Trauer

Am Tag der Beerdigung beginnt für die engsten Familienangehörigen die als Schiwa bezeichnete Trauerwoche. Es darf nicht gearbeitet, gebadet oder sich rasiert werden. Auch Haareschneiden, Make-up oder Geschlechtsverkehr sind verboten. Ebenso wie das Lesen in der Thora, da es Freude bereitet. Der Sabbat unterbricht die Schiwa, ein Festtag hebt sie auf, denn es gilt das Recht des Lebens über den Tod, der Freude über die Trauer.

30 Tage Schloschim folgen und für Eltern Awelut, das Trauerjahr. Nach dem Ablauf der jüdischen Trauerphasen ist eine Zurschaustellung der Trauer nicht mehr erwünscht. Zur Wiederkehr des Todestages brennt für 24 Stunden ein Licht. Ebenfalls nach einem Jahr stellt man am Kopf des Grabes den Gedenkstein auf oder legt eine Grabplatte auf das Grab.

Der Friedhof hat einen besonderen Stellenwert und darf nicht aufgelöst werden, da er auf ewig besteht. Gräber dürfen auch nicht neu belegt werden, um die ewige Totenruhe zu sichern. Jüdische Gräber werden nicht bepflanzt, um die Ruhe der Toten nicht zu stören. In der nomadischen Zeit schützte ein Steinhügel die Leichname vor Tieren. Deshalb trug jeder Stein zur Erhaltung des Grabes bei. Dieser Brauch wurde beibehalten. Zum Gedenken werden auch heute Steine auf das Grab gelegt: Blumen verwelken, Steine bleiben.

Die Bestattungskultur des Buddhismus

Was ist der Tod, was passiert nach ihm und wo wird man im Buddhismus bestattet?

Der Buddhismus erklärt die Weltzusammenhänge und glaubt nicht an einen Gott. Daher wurde früher überlegt, ob es sich bei dem Buddhismus um eine Religion oder Philosophie handelt.

Der Buddhismus steht jedem Menschen offen und gründet sich auf die Erkenntnis, dass alles vergeht. Buddha lebte um 550 v.Chr. in Indien, wo auch der Hinduismus entstand und wo bis circa 320 v.Chr. auch die Blütezeit des Buddhismus herrschte. Heute ist dieser hauptsächlich in China, Thailand, Kambodscha, Korea und Japan verbreitet. In Deutschland leben etwa eine Viertel Millionen Menschen, die nach dem buddhistischen Glauben leben.

Das Durchbrechen des Kreislaufs

Bis der Mensch sich aus seiner Unkenntnis, seinem Nichtwissen, befreit, hält das Karma, also seine Taten, aber auch Gedanken, Absichten und Sehnsüchte, ihn in seinem Leid gefangen. Der achtfache Weg, basierend auf den vier Wahrheiten, zusammen mit Meditation kann die Menschen aus dem leidvollen Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt, Samsara, befreien und ihnen den Weg ins Nirwana zur Erlösung ebnen.

Das Nirwana ist kein Ort, also nicht vergleichbar mit dem Paradies, dem Himmel oder dem Jenseits. Es ist ein Abschluss, ein „Zustand der Zustandslosigkeit“, in dem alle Vorstellungen, Wünsche, also karmischen Kräfte, überwunden sind. Das Nirwana tritt nicht erst mit dem Tod ein, denn Buddha selbst lebte weiter, nachdem er es erreicht hatte.

Das Karma ist durch den Menschen beeinflussbar und nicht vorherbestimmt. Jeder übernimmt Verantwortung für sich selbst, denn das Karma bestimmt die Wiedergeburt.

Der Umgang mit dem Verstorbenen und dem Tod

Ein Kranker oder Sterbender sollte von jemandem umsorgt werden, der ihm angenehm ist, den er gern hat und der keine negativen Gefühle in ihm auslöst. Die pflegende Person sollte ihm ermutigende Worte zusprechen, die den Geist des Sterbenden auf heilsame Gedanken und Objekte lenken. Diese reifen dann im Sterbeprozess zu positiven, heilsamen Resultaten. Reifen dagegen negative Gedanken heran, könnte der Sterbende als Tier oder anderes Wesen in elendem Dasein wiedergeboren werden. Die Pflege ist eine gute Tat, die den Kreislauf verkürzt und den Eintritt in das Nirwana so beschleunigen kann.

Der Stillstand der Atmung ist für Buddhisten nicht der Tod. In dem Leichnam sind vielmehr noch Energien vorhanden, und der Geist muss noch vier Phasen bis zur Auflösung durchlaufen. Der Körper des Verstorbenen sollte daher einige Zeit, im Tibetischen Buddhismus sogar drei Tage, völlig in Ruhe gelassen werden. Er soll nicht berührt werden; so sollten z. B. auch die Augen nicht zugedrückt werden, da damit die Sterbeprozesse beendet werden.

Das Begräbnis gehört in vielen Ländern zu den buddhistischen Hauptzeremonien, da es den Übergang in die Zwischenwelten und die darauf folgende Wiedergeburt eröffnet.

Die Feierlichkeiten können mehrere Tage dauern. Bei der Abschiednahme stehen die Gäste zusammen, Sutras, die überlieferten Reden Buddhas, werden rezitiert und jeder soll sich an positive, gute Erlebnisse mit dem Verstorbenen erinnern. Zum einen, um dem Toten fröhliche, wertvolle Gedanken mitzugeben. Zum anderen als Reaktion an Stelle des Weinens. Dieses sollte vermieden werden, denn Trauer und Tränen sind oft durch den Verlust für die Hinterbliebenen und Selbstmitleid bedingt.

Je nach Region werden andere Rituale, Zeremonien und Abschiednahmen durchgeführt, wobei die Stellung der Familie über den Rahmen entscheidet. Oft werden die Toten verbrannt und in einem Familiengrab mit verzierenden Holzstelen beerdigt.

Auf dem Grab findet man z.B. Früchte oder Räucherstäbchen von den Angehörigen. Oft ziert das Bild der Lotusblüte die Grabplatte.

Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten z.B. bei einer buddhistischen Bestattung in Deutschland

In Ländern, wo der Buddhismus nicht so verbreitet ist, finden die Zeremonien und Abschiedsrituale oft auch getrennt statt. Es wird eine Abschiedsfeier durchgeführt, und die nötigen Rituale und Gebete werden in einem buddhistischen Kloster oder Zentrum ausgerichtet. Im Jahr 2001 ist das erste buddhistische Grabfeld in Berlin, gleichzeitig die größte Begräbnisstätte für Buddhisten in Deutschland, eröffnet worden. Ein Altar innerhalb des buddhistischen Friedhofteils wurde genehmigt und der Gemeinde wird nach der Einäscherung eine Feier mit der Urne in der Pagode gestattet. Die zugelassene Zeit für eine Aufbahrung beispielsweise zu Hause unterscheidet sich je nach Bundesland. Eine weitere Alternative bietet eine Bestattung im Wald, unter Bäumen, auf Wiesen oder auf See. Über diese Bestattungsformen informieren wir Sie gerne genauer, treten Sie dazu mit uns in Kontakt.

Die Bestattungskultur des Islams

Was ist Sunna, wie sieht die rituelle Waschung eines Muslim aus und was ist bei der Bestattung üblich?

In Mekka ist ca. 610 n.Chr. der Islam, die jüngste der fünf Weltreligionen, entstanden. Weltweit leben mehr als 1,2 Milliarden Muslime, womit der Islam die zweitgrößte Religion nach dem Christentum darstellt. Die meisten Anhänger hat der Islam im Nahen Osten, in Nordafrika, Westasien und Indonesien. Es gibt verschiedene Glaubensrichtungen. Die zwei größten, Sunniten und Schiiten, entwickelten sich aufgrund der Frage der Nachfolge des Propheten Mohammed verschieden.

Muslime glauben an die Botschaften Gottes und somit die Offenbarungen, Suren, des Propheten Mohammed, der 570–632 n.Chr. in Mekka und Medina, den heutigen Pilgerorten, lebte. Man gilt als Muslim, nachdem man aus vollster Überzeugung vor anderen Gläubigen das Glaubensbekenntnis, die Schahada, gesprochen hat. Dieses besagt, dass es keinen Gott außer Gott (Allah) gibt und Mohammed sein Gesandter ist. Der Islam ist somit monotheistisch und richtet sich an alle Menschen.

Die rituelle Waschung bei Muslimen

Auf dem Sterbebett ist ein Sterbender auf seine rechte Seite in Richtung Mekka zu drehen. Die Schahada wird gesprochen, während er noch bei Bewusstsein und ohne Schmerzen ist. Die Vorsprache sollte von einer Person erfolgen, von der man nur Gutes spricht. Nach dem Eintritt des Todes werden die Augen des Verstorbenen geschlossen und mit einem Tuch werden die Kiefer aneinandergebunden, damit der Mund des Verstorbenen nicht geöffnet ist. Der Tote wird entkleidet, mit den Füßen in Richtung Mekka auf ein niedriges Holzgestell gelegt und mit einem Leinentuch bedeckt.

Das rituelle Waschen und Einhüllen des Verstorbenen sollte schnellstens vollzogen werden. Eine rituelle Waschung darf nicht bei jedem erfolgen, so z. B. nicht bei Totgeburten oder Verstorbenen, die auf dem Schlachtfeld oder bei der Erfüllung der beruflichen Pflichten für das Allgemeinwohl getötet wurden. Die Waschung ist für die Hinterbliebenen Vorschrift. Männliche Verstorbene werden von Männern gewaschen, weibliche Verstorbene von Frauen. Ein Nichtmuslim darf den Toten nicht waschen und selbst auch nicht gewaschen werden. Für die Waschung werden heißes Wasser sowie Seife oder ein ähnliches Körperreinigungsmittel benutzt. Der Verstorbene wird von Kopf bis Fuß gründlich gewaschen. Durch dreimaliges Waschen des Körpers wird die Sunna-Bestimmung erfüllt. Unter Sunna versteht man das maßgebliche Vorbild des Propheten Mohammed durch seine Worte und Handlungen.

Der Verstorbene wird so beerdigt, wie er war. Thanatopraktische Maßnahmen, also kosmetische oder chirurgische Veränderungen, sind nicht gestattet. Das Einhüllen der Leiche ist, soweit der muslimische Angehörige dazu finanziell fähig ist, ein Muss.

Die islamische Beerdigung

Eine Beerdigung am Sterbeort wird empfohlen. Besteht keine Verwesungsgefahr, kann der Leichnam auch an einen anderen Ort überführt und dort bestattet werden. Im Freien werden das rituelle Totengebet und die Freisprechung vor der versammelten Gemeinde abgehalten. Alle müssen dabei stehen, ein Niederwerfen ist nicht gestattet. Der Leichnam wird von mindestens vier schweigenden Männern zum Grab getragen, wobei sie alle zehn Schritte die Position im Uhrzeigersinn wechseln. Bei einer Überführung kann ein Wagen oder Lasttier benutzt werden. Die begleitende Gemeinde geht hinter dem Leichnam, spricht und singt unaufhörlich das Glaubensbekenntnis. Muslimische Passanten sollten sich anschließen. Das Tragen des Verstorbenen, auch wenn es nur ein Stück ist, ist sehr verdienstvoll.

Im Islam ist es unüblich, wenn auch nicht verboten, dass Frauen den Leichnam auf dem Weg begleiten.

Während der Überführung und des Tragens sowie am Todesort ist es rituell unerwünscht, klagend zu weinen oder zu schreien. Leises Weinen ist nicht untersagt, besser ist es jedoch, geduldig und gefasst zu bleiben.

Die Grabstelle wird so ausgerichtet, dass der Verstorbene auf der rechten Seite liegt und das Gesicht im Grab nach Mekka zeigt – auch in Deutschland gibt es islamische Grabfelder, die sich danach richten. Nachdem der Verstorbene im Sarg oder in den Leinentüchern, mit der Fußseite zuerst, in die Gruft gelegt wurde, werden Koransuren verlesen. Dies geschieht durch die nächsten Hinterbliebenen oder deren Bevollmächtigte. Ist dies nicht möglich, ist der Imam, der Vorbeter der Gemeinde, mit der Durchführung zu beauftragen.

Es ist empfehlenswert, die guten Taten eines Toten zu erzählen und die schlechten zu verschweigen. Das Grab wird unter Mithilfe der Anwesenden mit der Erde gefüllt, die ausgehoben wurde. Bis zum Tag der Auferstehung liegen die Verstorbenen im Grab. Die Seelen befinden sich in einem unbestimmten Raum, wo sie bis zum Jüngsten Gericht verweilen.

Nach der Bestattung

Innerhalb von drei Tagen nach dem Tod empfängt die Familie Kondolenzbesucher. Es ist positiv, den Hinterbliebenen sein Beileid auszusprechen. Danach sollte keine Beileidsbekundung mehr erfolgen, ausgenommen, man war weit entfernt oder wusste nichts von dem Todesfall. Bis 40 Tage nach dem Tod sollte ein Traueressen mit religiösen Lesungen abgehalten werden.

An Feiertagen versammeln sich Familien oft auf dem Friedhof. Der Grabbesuch entspricht der Sunna, um eine Lehre aus dem Tod zu ziehen, um den Koran zu lesen und um den Gotteslohn für die Toten zu erhalten. Während des Besuches darf man nicht um das Grab herumlaufen, Hände, Gesicht oder Gegenstände auf das Grab legen, den Toten um Hilfe anflehen und auch keine Kerzen anzünden.

Selbstverständlich beachten wir bei islamischen Bestattungen in Deutschland die Vorschriften und führen rituelle Waschungen durch. Aber auch bei einer Überführung bereiten wir alles Notwendige z. B. mit den Behörden und Konsulaten vor.

Die Bestattungskultur des Christentums

Darf ein Christ eine Feuerbestattung haben, was passiert nach dem Tod und wie sieht ein Grab aus?

Das Christentum hat viele Glaubensrichtungen: Katholiken, Protestanten, Orthodoxe und viele Gemeinschaften, Kirchen und Gemeinden mit christlichen Konfessionen wie z. B. die Anglikanische Kirche. Über zwei Milliarden Menschen bekennen sich zum Christentum, die wenigsten leben in Asien und Afrika.

Christen glauben an Jesus von Nazareth, Christus, den Gesalbten Gottes, an seinen Tod und die Auferstehung. In seinen Worten und Taten sehen Christen die Grundlage für das eigene Handeln.

Glaube, Tod und Auferstehung

„Katholisch“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „allumfassend, alles einschließend“. Die Botschaft Christi wendet sich an alle Menschen, unabhängig von Volk, Geschlecht oder Alter, und die Kirche hat die Aufgabe, überall auf der Welt die Botschaft zu verkünden, Anhänger zu finden und eine alles einschließende Gemeinschaft aufzubauen.

Für Christen ist der Tod das endgültige Ende, dazu gehörend zum Geschöpf des Menschen. Er ist der Eintritt in die Verhältnislosigkeit. Mit dem Tod kehrt jeder Mensch nach christlichem Glauben zu Gott zurück und erhält dort die ewige Heimat, kann daher auch nicht anonym werden – auch nicht, wenn er verschollen ist oder anonym bestattet wird. In der katholischen Kirche leben nur diejenigen im Jenseits weiter, die an Jesus glauben; die anderen sind zu Qualen in der Hölle verdammt.

Die evangelische Kirche hat diese Vorstellung vom Fegefeuer, das zur Reinigung von Sündern vor dem Aufstieg in den Himmel dient, nicht und lehnt sie sogar ab. Das spiegelt sich zum Beispiel in den unterschiedlichen Gedenkfeiertagen Allerheiligen (Katholiken) und Totensonntag (Protestanten) wider.

Welche Bestattungsform wählt ein Christ?

Lange war die Erdbestattung die traditionelle Form der Bestattung, da der Körper für die Auferstehung aufbewahrt werden musste. Eine Verbrennung war schändlich und für Hexen oder Verbrecher angedacht. Es gibt keine Bestattungsform, die zwingend vorgeschrieben oder schriftlich festgehalten ist. Jedoch wird die Bestattungskultur als ein „Werk der Barmherzigkeit“ gesehen, und es ist Ziel, die Würde der Toten zu achten und zu bewahren. Die Bestattung dient der Gemeinde als Begleitung der letzten Ruhe. Die evangelische Kirche akzeptierte die Einäscherung bereits in den 1920er Jahren. 1963 hat auch das Heilige Offizium der Kremierung stattgegeben. Somit sind eine Feuerbestattung und sich daraus ergebende Alternativen wie beispielsweise die Seebestattung oder Baumbestattung heute für Christen, die nicht streng katholisch oder orthodox sind, gestattet.

Dies geschah einzig aus praktischen und nicht aus religiösen Gründen. So entscheiden sich viele aufgrund des Preises für die Feuerbestattung; sie ist zudem hygienischer und platzsparender. Gerne suchen wir mit Ihnen nach günstigen Möglichkeiten auch bei einer Erdbestattung, damit Sie nicht einzig aus Kostengründen eine Feuerbestattung wählen müssen. Auch das verbindliche Regeln Ihrer Wünsche in einer Bestattungsvorsorge ist ratsam. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin.

Bei den Katholiken wird ein Geistlicher gerufen, sobald ein Mensch im Sterben liegt. Der Sterbende wird gesegnet und gesalbt. Ein Tisch mit Kreuz, Kerzen und Weihwasser ist vorbereitet. Zur Reinigung und Befreiung der Seele wird die letzte Beichte abgenommen, der Sterbende von seinen Sünden befreit, der Priester spricht Texte aus der Heiligen Schrift und ein gemeinsames Vaterunser wird gebetet. Die Hände des Verstorbenen werden wie beim Gebet ineinandergefaltet. Wenn ein Christ stirbt, ist die ganze Gemeinde vom Tod betroffen. Die Bestattung wird von einem Geistlichen abgehalten, soll Halt für die Trauernden und Hoffnung für die Auferstehung geben und ist daher öffentlich. Mitglieder der Kirche und Gemeinden kommen aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen und Regionen, die jeweils eigene Erwartungen und Ausprägungen haben.

Geistliche versuchen beides zu vereinen: die Wünsche der Angehörigen bei der Gestaltung der Trauerfeier aber auch die traditionellen Texte und Musik. Das Requiem, „Ewige Ruhe“, die Totenmesse, ist die katholische Feier, der Trauergottesdienst mit Gesang für den Verstorbenen – am Tag der Bestattung und auch zum jährlichen Begräbnistag. Die Heilige Schrift hält Christen zur Nächstenliebe an. In diesem Sinne steht man Trauernden bei und gibt Kraft. Die Trauer muss nicht im Verborgenen stattfinden, und es darf geweint werden.

Für Protestanten ist die Bestattung das Verkünden des Evangeliums für die Lebenden, um ihnen die Hoffnung auf die Auferstehung Christi zu geben. Sie dient dem Beweinen und Betrauern der Liebe des Toten und der Zurückgebliebenen, soll an den eigenen Tod erinnern und zur Vorbereitung auf diesen auffordern. Es gibt keine Totenmesse, da sie eine Fürsorge für den Verstorbenen darstellt, sondern ein Abendmahl im Rahmen des Gottesdienstes, das an Jesus Christus erinnern soll.

Das Grab und der Friedhof

Konkrete Orte und Grabsteine helfen laut Glauben bei der Trauerarbeit, dienen der Erinnerung und haben heilende Bedeutung. Das ist auch ein Grund, warum anonyme Bestattungen abgelehnt werden. Eine Trennung der Lebenden und Toten wird durch das Beisetzen auf dem, auch räumlich sichtbar abgegrenzten, Friedhof erreicht. Sie hilft, sich von dem Verstorbenen auch innerlich zu lösen. Ein würdevoller Umgang mit den Überresten der Verstorbenen und das Loslassen können nicht erreicht werden, wenn z. B. eine Urne zu Hause in der Wohnung steht. Deshalb stehen die christlichen Kirchen vielen Lockerungen der Friedhofsregelungen skeptisch gegenüber. Das erneute Nutzen von Grabflächen ist dagegen bereits seit dem Mittelalter bekannt. Das unterscheidet die Christen deutlich vom Judentum und Islam, wo ewige Gräber vorgeschrieben sind. Christen stellen zur Erinnerung an den Verstorbenen Grabkreuze oder Grabsteine mit christlichen Symbolen auf dem Grab auf. Wichtig ist auch die Anbringung des Namens. Für Katholiken sind neben dem Grabkreuz auch die Leuchte und das Gefäß mit Weihwasser Zeichen des Gedenkens.

Die Bestattungskultur des Hinduismus

Was ist das Nirwana, wie wird vor der Bestattung gereinigt und was passiert vor und nach dem Tod eines Hindi?

Im Hinduismus sind verschiedene religiöse Systeme verschmolzen. Die Entstehung wird auf 1.200 v.Chr. in Indien datiert. Heute ist er hauptsächlich in Indien und Südostasien verbreitet. Nach hinduistischem Glauben besteht der Mensch aus den fünf Elementen Feuer, Wasser, Luft, Erde und Raum.

Der Glaube an Tod und Wiedergeburt

Der Tod und das Leben bilden einen Kreislauf, den ein Hindu mit dem Karma, seinen Taten, zu durchbrechen versucht. Ziel ist das Brahman-Nirwana, das Einswerden mit dem Ewigen und Absoluten. Das persönliche Karma, das sich aus positiven und negativen Handlungen zusammensetzt, ist dafür entscheidend, in welcher Gestalt ein Hindu wiedergeboren wird. Aufgrund des Kastensystems kann man nicht zum Hinduismus übertreten.

Hindus glauben an die Wiedergeburt. Jedes Lebewesen hat eine unsterbliche Seele, Atman genannt. Das Atman ist wie ein weiterer Körper im Körper des Menschen, bestehend aus Gedanken und Gefühlen, dem Ewigen des Menschen. Um es herauszulösen, wird der Schädel zerschlagen und der Leichnam verbrannt, damit das Atman zu Brahman zurückkehrt.

Hinduistische Rituale um das Sterben

Die Rituale bei der Bestattung unterscheiden sich je nach Kaste, Region und Status. Sterbende werden mit dem Kopf in Richtung Süden gelegt, da dort der Totengott Yama vermutet wird. Es ist wichtig, dass der Tote gereinigt wird. Mit der Reinigung des Körpers geht die Reinigung der Seele einher. Die Leiche wird auf einen Stuhl gesetzt und unter fließendem Wasser gewaschen. Der Boden des Waschraums sollte einen Ablauf haben. In heiliges Wasser getauchte Tücher umhüllen den gesalbten Leichnam, der durch eine Hintertür mit den Füßen voran aus dem Haus getragen wird.

Der Tod – die Befreiung

Am Todestag findet die Verbrennung auf dem Scheiterhaufen statt. Kinder unter fünf Jahren, Sadhus (Bettelmönche) und Leprakranke werden möglichst in den Ganges gesenkt, da sie nicht verbrannt werden. Frauen müssen in einiger Entfernung stehen, denn sie dürfen diesen nicht betreten.

Die Verbrennungszeremonie ist öffentlich. Als Sinnbild für die fünf Elemente umrunden die Angehörigen den Platz fünf Mal im Uhrzeigersinn. Wenn möglich entzündet der erstgeborene Sohn das Feuer. Bei Frauen wird es am Fußende, bei Männern dagegen am Kopfende entfacht. Das Feuer ist aus einem Tempel, da es heilig sein soll. Dann wird der Kopf zerschlagen; rituell lösen sich nun der Geist und das Atman, und der Tod tritt ein.

Bis 1829 verbrannten sich die Frauen mit ihrem verstorbenen Ehemann zusammen. Seitdem ist dieses Ritual jedoch verboten. Der Brauch, die Asche der Natur zu übergeben, ist sehr alt und ungebrochen. Nach drei Tagen wird die Asche des Verstorbenen in den Ganges bzw. in heiliges Wasser eines Flusses oder Meeres gestreut. Erde zählt zu den Elementen, insofern kann die Asche auch in der Erde beigesetzt werden. Hier gibt es Parallelen zum Buddhismus.

In Deutschland wird der Verstorbene im Krematorium verbrannt, es findet also eine Feuerbestattung statt, da sowohl ein Scheiterhaufen als auch das Zerschlagen des Schädels nicht erlaubt sind. Die Teilnahme an der Kremierung ist möglich und auch die Gestaltung einer angemessenen Zeremonie mit den Angehörigen. Wir machen gerne im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften alles möglich für die Bestattung, wenden Sie sich jederzeit bei Fragen an uns.

Der Tod bedeutet nicht Verzweiflung, sondern Befreiung, Übergang von einer alten in eine neue Existenz. Der Tod ist den Hindus vertraut, im alltäglichen Leben gegenwärtig. Trotzdem trauern sie. Ein rasierter Kopf gilt bei den Söhnen als Zeichen der Trauer. Zum Gedenken an Verstorbene werden einem fließenden Gewässer Kerzen übergeben. An jedem Todestag werden Opfergaben dargebracht. Dieses Ritual, Shaddra, darf nur von Männern durchgeführt werden und vermehrt auch deren positives Karma.

Bildnachweise:

Titelbild: Adobe Stock / sergnester; Zeitleiste zur Entstehung der Weltreligionen: Ahorn Gruppe; Judentum: Adobe Stock / (c)Jim Pintar, Bumble Dee, LevT; Buddhismus: Adobe Stock / sand555, Visun Khankasem, Blanscape; Islam: Adobe Stock / travelwitness, DODO HAWE, Godong; Christentum: Adobe Stock / ChasingMagic (peopleimages.com), davide bonaldo, Jörg Farys; Hinduismus: Adobe Stock / Great Brut Here, MAGNET.su, Godong